理数科

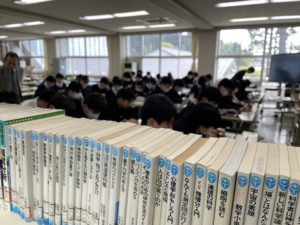

【理数探究(課題研究)ガイダンス】 令和6年4月23日(火)

令和6年4月23日(火)5校時に、2年生理数科を対象に課題研究ガイダンスを実施しました。講師は昨年に引き続き、横手高校の博士号教員である瀬々将吏先生にお願いしました。

課題研究の進め方として「不思議だな」と感じることからスタートすることが大事であるとのお話をいただきました。例として、素朴な疑問を自由に100個挙げ、その中から注目するキーワードを取り上げて研究へつなげていく、という方法も提案していただきました。また、課題研究の実施に向けては、「不思議だな」という疑問点が『学術分野』や『社会課題』へどのようにつながるかという視点も持ちながら研究テーマを考える必要があるという指導もいただきました。

今後は研究テーマを決定して、研究を具体的に進めていく事になります。今年度の理数科は人数も多く、多様な課題研究テーマが期待できそうです。

『究理』

【課題研究の成果】

湯沢高校の校歌にも登場する「究理」という言葉は、物事の道理や法則を明らかにするという意味があります。理数科課題研究(理数探究)はまさに「究理」の活動です。

これまでの研究の成果をポスター形式にまとめてあります。ぜひご覧ください。また、これから研究に取り組んでみたいという皆さんの参考になれば幸いです。

令和5年度(途中経過:ポスター発表の成果)

物理班「秋田県では太陽光パネルを縦においても同じような発電は可能か」

化学班「肌に優しく使用感の良いハンドソープを作ろう」

数学班「じゃんけんゲームの最適解を探れ!」

令和4年度

化学班「高校生の挑戦!植物からプラスチック~環境に配慮した素材をつくる~」

令和3年度

令和2年度